-

折弯机工作原理及应用探析

摘要:本文将介绍折弯机的工作原理及其在工业生产中的应用。通过对折弯机的结构和工作过程的详细解析,探讨了其在金属加工领域的

摘要:本文将介绍折弯机的工作原理及其在工业生产中的应用。通过对折弯机的结构和工作过程的详细解析,探讨了其在金属加工领域的 -

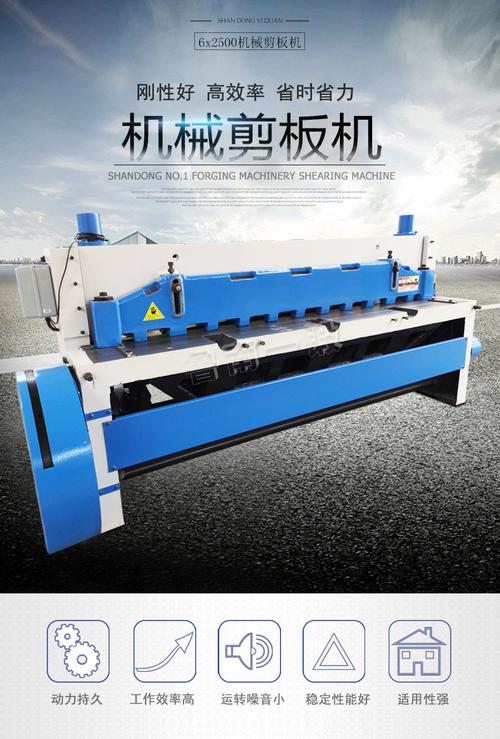

揭秘送料剪板机的组成与工作原理

随着工业自动化的不断发展,送料剪板机作为一种重要的机械设备,被广泛应用于金属加工行业。那么,究竟送料剪板机由哪些部件组成

随着工业自动化的不断发展,送料剪板机作为一种重要的机械设备,被广泛应用于金属加工行业。那么,究竟送料剪板机由哪些部件组成 -

联动折弯机维护方式及重要性

联动折弯机作为一种重要的金属加工设备,广泛应用于各个行业。随着使用时间的增长,机器的性能和效率可能会下降,甚至出现故障。

联动折弯机作为一种重要的金属加工设备,广泛应用于各个行业。随着使用时间的增长,机器的性能和效率可能会下降,甚至出现故障。 -

如何选择适合的自动剪板机?

自动剪板机作为一种重要的机械设备,广泛应用于金属加工行业。在选择自动剪板机时,我们需要注意一些关键因素,以确保选购到适合

自动剪板机作为一种重要的机械设备,广泛应用于金属加工行业。在选择自动剪板机时,我们需要注意一些关键因素,以确保选购到适合

产学研合作助推宝鸡企业转型

行业资讯

2025-11-21 07:23

来源:中国机床网

标签:

[br] 古希腊科学家阿基米德在发现了杠杆原理之后,发出了“给我一个支点,我就能撬起整个地球”的感慨。这句话道出了从古至今许多科学家的心声:虽掌握了行业领域前沿技术,却苦于找不到“撬动地球”的那个支点。这个支点就是技术指导实践的平台。[br][br] 这句话同样道出了工业城市宝鸡所面临的尴尬:企业发展创新、产业转型升级蓄势待发,但本地没有国家重点理工大学、国家研发机构可依托,在创新方面缺少智力支持。宝鸡对人才的渴求比以往任何时候都强烈。[br][br] 实施产学研战略,无疑为人才与实践的对接提供了一条捷径。近两年来,我市共有110户企业与高校院所建立了稳定的产学研合作关系,签订产学研合作项目合同85项,实施科技合作项目113项,攻克重大关键技术29项。全市技术合同交易额突破25亿元,2014年获得省科学技术奖12项,居全省第二。产学研合作,让我市走出了一条借助外来智力推动创新发展的崭新之路。[br][br] 政府牵线搭桥为产学研保驾护航[br][br] 创新,说到底要靠人才。宝鸡的新材料、装备制造、能源化工等领域人才短缺,尤其缺高级人才。*新统计显示,规模以上工业企业高技能人才缺口达50,人才成为制约宝鸡创新发展的瓶颈。[br][br] 没有大院大所的劣势一时难以改变。于是,我市近几年瞄准了“产学研”模式,用3000万元创新资金中的部分财力促成政府、高校、企业、研究院之间的技术联盟,让企业成为吸引人才的磁石。市委书记上官吉庆将人才视为*宝贵的战略资源,将人才强市战略作为构筑新一轮发展优势的新引擎,他要求各级部门以更宽的视野、更高的境界、更大的气魄广开选才进贤之路,以人才优势推动产业大提升、发展大转型,努力实现人才兴业、人才强市。市长钱引安在2014年政府工作报告中指出,要健全技术创新市场导向机制、产学研协同创新机制和效益评价机制,强化企业技术创新的主体地位,激发创新活力。加强与北大、清华等院校的校地、校企合作,为加快发展提供人才和智力支撑。[br][br] 为破解我市人才短缺的现状,市上先后出台了《宝鸡市鼓励和促进科技创新的若干政策》《宝鸡市引进高端科技创新领军人才扶持政策》等一系列创新政策,以给予资金奖励的办法,重点支持大企业、大集团和科技型行业骨干企业建立***、省级工程技术研究中心、重点实验室。鼓励世界500强和国内500强企业、高校科研院所进入我市参与建立上述研发机构。企业引进高端人才和高层次人才费用按50予以补贴奖励。对在我市工作,并入选国家“千人计划”、陕西“百人计划”的高层次人才,给予科研资助。领导带队走访求贤若渴,企业搭建创新舞台,全市上下形成了爱才、惜才、用才的人才环境。[br][br] 人才施展才干正逢其时,企业创新创造正适其势。2014年,陕西秦川机械发展股份有限公司和西安交通大学合作的“大规格数控成形砂轮磨齿机技术及产品”项目,宝鸡供电局和清华大学合作的“行波选线技术研究与应用”项目,陕西烽火电子股份有限公司和西安电子科技大学合作的“基于特征认识的机动无线通信系统关键技术研究与应用”项目均获陕西省科学技术奖一等奖

推荐文章

相关资讯

-

折弯机工作原理及应用探析摘要:本文将介绍折弯机的工作原理及其在工业生产中的应用。通过对折弯机的结构和工作过程的详细解析,探讨了其在金属加工领域的[详细]

-

揭秘送料剪板机的组成与工作原理随着工业自动化的不断发展,送料剪板机作为一种重要的机械设备,被广泛应用于金属加工行业。那么,究竟送料剪板机由哪些部件组成[详细]

-

联动折弯机维护方式及重要性联动折弯机作为一种重要的金属加工设备,广泛应用于各个行业。随着使用时间的增长,机器的性能和效率可能会下降,甚至出现故障。[详细]

-

如何选择适合的自动剪板机?自动剪板机作为一种重要的机械设备,广泛应用于金属加工行业。在选择自动剪板机时,我们需要注意一些关键因素,以确保选购到适合[详细]